- Home

- ルシフェラーゼ連載エッセイ

ルシフェラーゼ連載エッセイ

連載エッセイ ~Elucをめぐる旅の物語~

生命科学の大海原を生物の光で挑む

投稿日 2014年10月10日

- 第8回 ルシフェラーゼElucをめぐる旅の物語

- スウェーデンにて② - 近江谷 克裕

産業技術総合研究所 バイオメディカル研究部門

日本人が白夜を楽しむことは難しい気がした(写真)。いつまでたっても日が暮れない。ホテルの部屋のカーテンが中途半端なためか、光の漏れが気になり、寝付かれないのである。すぐ明るくなってしまい、時差ぼけの頭はさらに混乱する。また、せっかちでお酒好きな私にはお酒を飲み始めるタイミングをつかめない。但し、お酒の値段が高すぎて、たくさん飲むこともままならない。しかし、白夜はつまらないが、冬は陽が短すぎて、これも怖い気がした。

今の若い方々には馴染みのない名前かもしれないが、ウプサラといえばファルマシアとLKBである。製薬部門もあったが、生化学に欠かさない電気泳動装置や液体クロマト装置を開発した会社である。今は、合併、合併を繰り返しGEヘルスケアとなっているが、私の年代だとファルマシアやLKBの名が馴染み深く、随分とお世話になった。そういえば、未知のタンパクを精製する苦労と楽しみはやったものでなくてはわからないような気がするが、いつも私の側で、苦労を共にしたのはこれらの装置であった。

今回の学会で、3つのトピックスがあったと記述したが、3つ目は25年振りに未知のルシフェリンの構造が明らかになったとの報告である。これはロシアのグループと老いても益々元気な下村脩先生との共同研究である。昨年、下村先生とお会いした時、ロシアの連中はまだまだ新しいものにチャレンジする力があるのに、日本人はだらしないと随分お叱りを受けたので、大変感銘深く、発表を聞いた。

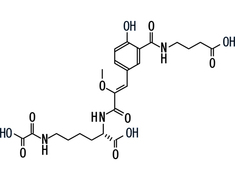

図に構造を示すが、新しいルシフェリンはこれまでの既知のものとは大きく構造が異なる。また、発光にはATPが関与するなど、多くの新知見が含まれていた。当然、私を含め質問の嵐となったのは言うまでもない。発表後、発表者のPetushkov博士に挨拶した時、私のCongratulationの一言に彼はにっこりとほほ笑んでくれた。この発光ミミズFridericia heliotaはシベリアに生息するおよそ長さ15mm太さ0.5mm重さ2mg程度のもので、使用した量が90gとあるので、3年以上をかけ、なんと4万5千匹を採取して抽出、精製したことになる。

後日談であるが、スウェーデンから帰国後、10日程してロシア連邦シベリア地方のクラスノヤルスク市に滞在した。ここで発光ミミズの採取に挑戦したが、シベリアの蚊に猛烈に攻撃され、手が大きく膨れ上がった。それなのに見つけることができたのはたった2匹であった。新しい発光ミミズの研究のすごさはこれからもご理解いただけよう。まったく未知な発光系を見つけることは大変な作業である。ロシアのグループは決して最新の機器を駆使したわけではなく、基本に忠実に精製、構造決定したことが、この偉業につながったのである。本国際会議の一番のトピックスである点に間違いない。

今回の学会で、複数のグループから次世代シークエンサーを使った網羅的な遺伝子解析の報告があった。私も使っているので否定する気はないが、心に響く研究成果はここにはなかった。ファルマシアやLKBの故郷であるスウェーデンのグループもしかり、日本もしかりであるが、本当に大事なものには到達していないのである。昨年の下村先生の言葉を、白夜の中、寝不足の頭で反芻するのが関の山であった。何かを始めなくてはと、心に決めたスウェーデンの旅となった。

今の若い方々には馴染みのない名前かもしれないが、ウプサラといえばファルマシアとLKBである。製薬部門もあったが、生化学に欠かさない電気泳動装置や液体クロマト装置を開発した会社である。今は、合併、合併を繰り返しGEヘルスケアとなっているが、私の年代だとファルマシアやLKBの名が馴染み深く、随分とお世話になった。そういえば、未知のタンパクを精製する苦労と楽しみはやったものでなくてはわからないような気がするが、いつも私の側で、苦労を共にしたのはこれらの装置であった。

今回の学会で、3つのトピックスがあったと記述したが、3つ目は25年振りに未知のルシフェリンの構造が明らかになったとの報告である。これはロシアのグループと老いても益々元気な下村脩先生との共同研究である。昨年、下村先生とお会いした時、ロシアの連中はまだまだ新しいものにチャレンジする力があるのに、日本人はだらしないと随分お叱りを受けたので、大変感銘深く、発表を聞いた。

図に構造を示すが、新しいルシフェリンはこれまでの既知のものとは大きく構造が異なる。また、発光にはATPが関与するなど、多くの新知見が含まれていた。当然、私を含め質問の嵐となったのは言うまでもない。発表後、発表者のPetushkov博士に挨拶した時、私のCongratulationの一言に彼はにっこりとほほ笑んでくれた。この発光ミミズFridericia heliotaはシベリアに生息するおよそ長さ15mm太さ0.5mm重さ2mg程度のもので、使用した量が90gとあるので、3年以上をかけ、なんと4万5千匹を採取して抽出、精製したことになる。

後日談であるが、スウェーデンから帰国後、10日程してロシア連邦シベリア地方のクラスノヤルスク市に滞在した。ここで発光ミミズの採取に挑戦したが、シベリアの蚊に猛烈に攻撃され、手が大きく膨れ上がった。それなのに見つけることができたのはたった2匹であった。新しい発光ミミズの研究のすごさはこれからもご理解いただけよう。まったく未知な発光系を見つけることは大変な作業である。ロシアのグループは決して最新の機器を駆使したわけではなく、基本に忠実に精製、構造決定したことが、この偉業につながったのである。本国際会議の一番のトピックスである点に間違いない。

今回の学会で、複数のグループから次世代シークエンサーを使った網羅的な遺伝子解析の報告があった。私も使っているので否定する気はないが、心に響く研究成果はここにはなかった。ファルマシアやLKBの故郷であるスウェーデンのグループもしかり、日本もしかりであるが、本当に大事なものには到達していないのである。昨年の下村先生の言葉を、白夜の中、寝不足の頭で反芻するのが関の山であった。何かを始めなくてはと、心に決めたスウェーデンの旅となった。

白夜のウプサラの深夜

新しく発見された発光ミミズのルシフェリン

- 著者のご紹介

- 近江谷 克裕(おおみや よしひろ) | 1960年北海道函館市に生まれる。1990年群馬大学大学院医学研究科修了。ポスドクなどを経て、1996年静岡大学教育学部助教授、2001年より産業技術総合研究所研究グループ長に就任、2006年10月より北海道大学医学研究科先端医学講座光生物学分野教授に就任、2009年より再び産業技術総合研究所研究主幹研究員、研究部門長、首席研究員を経て退職、2025年より大阪工業大学、ブカレスト大学客員教授として研究を継続する。生物発光の基礎から応用まで、生物学、化学、物理学、遺伝子工学、そして細胞工学的アプローチで研究を推進する。いまでも発光生物のフィールドワークがいちばん好きで、例年、世界中の山々や海で採取を行っている。